9月開催のクオリティートークレポート

品質管理に関わるすべての人を対象に開催している「クオリティートーク」。話題の書籍の著者や、旬なスピーカー、魅力的な学会メンバーなどが情報発信して、参加者と本音で語り合う「場」です。

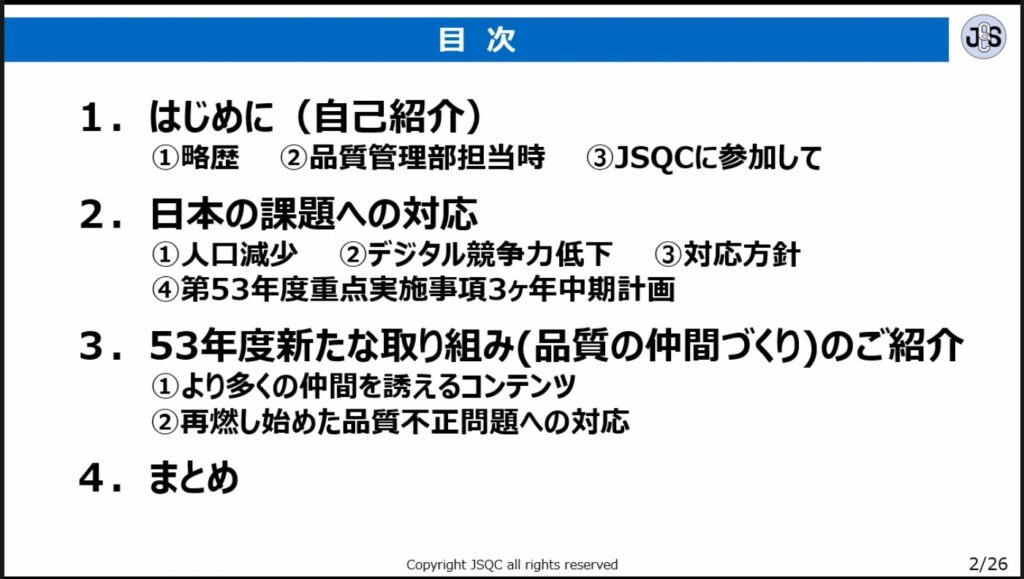

今回は、9月に開催した日本品質管理学会 若林宏之会長の『「品質の仲間」づくりに向かって』をご紹介します。

日本品質管理学会では会長が任期中にスピーカーを務めるクオリティートークを開催しています

西日本支部主催のデンソー九州の事業所見学会の会場から、Zoom配信で開催しました。

略歴

入社後、製作技術部で主に材料に関する業務を担当されたそうです。

最初に取り組んだ仕事は、当時は自動車の軽量化が叫ばれており、金属部品からプラスチックへの転換でした。金属部品の特性をどのようにプラスチックに置き換えるかがカギになっていました。

ちなみに、スライドの右側にある「QRコード」を開発したのもデンソーです。

材料を担当していると、「設計的な品質」や「製造的な品質」に対して材料の観点でデザインレビューなどで様々な指摘をすることがあったそうです。そうした経験もあって、2006年に品質管理担当役員に就任しました。その後、事業部長などを経て、2017年以降は生産・技術担当の副社長に就任しました。

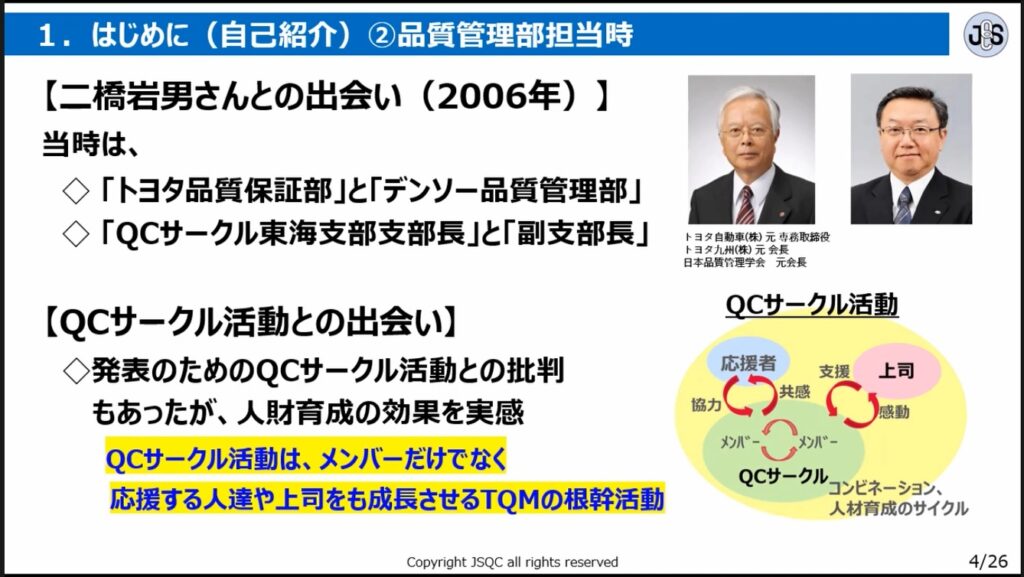

二橋前会長との出会い

若林会長が2006年に品質保証部の担当役員に就任したとき、二橋前会長もトヨタ自動車で品質保証部の担当役員を務めていました。二橋前会長は当時QCサークルの東海支部支部長も担当しており、若林会長に副支部長になるように頼んだそうです。そうした間柄でしたので、品質管理学会でも二橋前会長の後、若林会長が会長に就任しました。

当時のQCサークルは、QCサークルのメンバーだけでなく、QCサークルの応援者や上司を巻き込んで成長を実感できる活動をしていました。

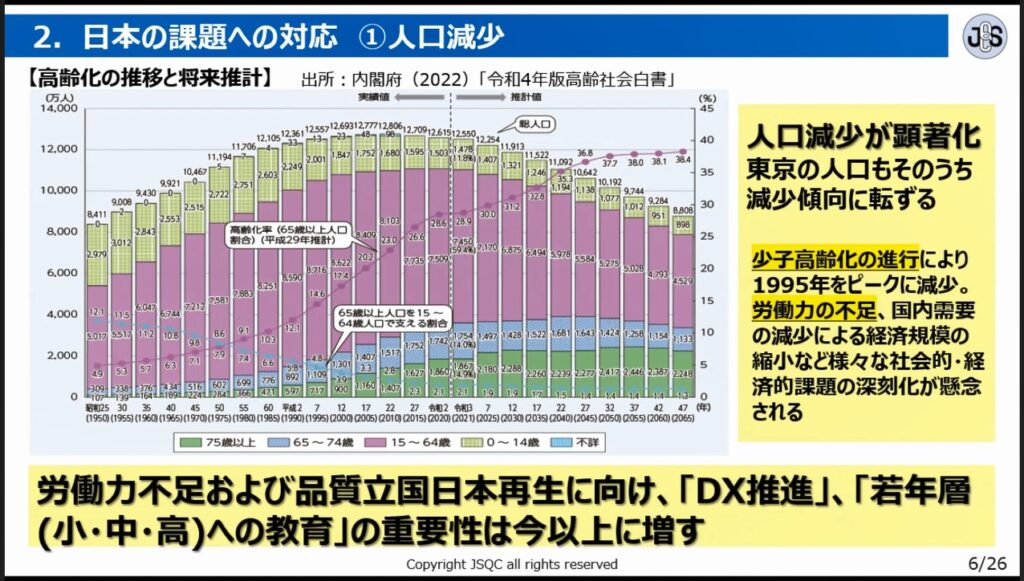

人口減少と高齢化に伴う労働力低下の問題解決は「DX」と「小中高教育」がカギ

日本は人口減少と高齢化が同時並行で進んでおり、労働力が不足し続けています。工場でもなかなか人が採れない状況です。そのため、どうやって効率化していくかがポイントになります。その中でDX化は効率化の強力なカギになります。DX化して効率化しながら若年層へ教育することが重要です。

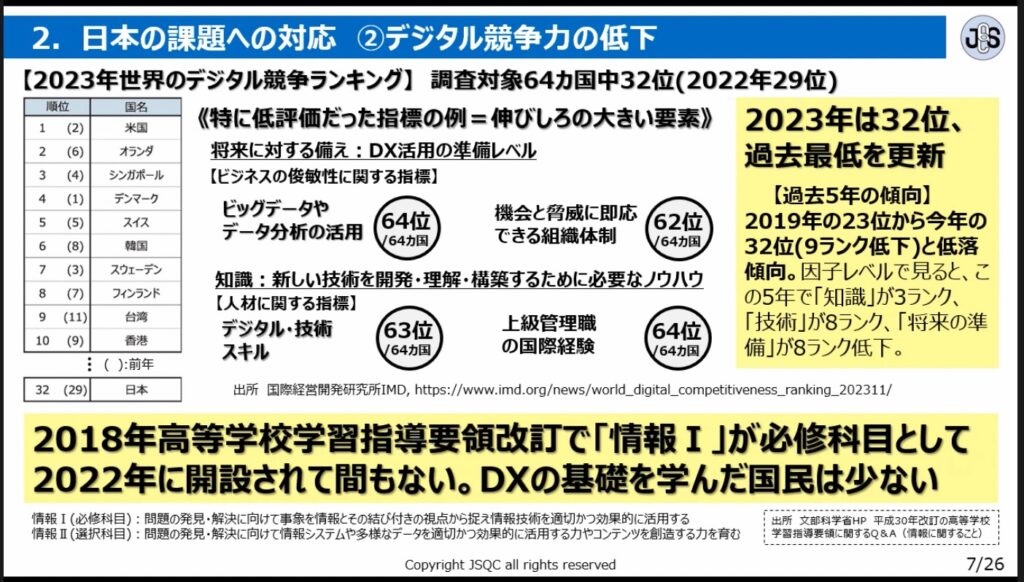

日本のデジタル競争力は極めて低い現状です。

AI・ビッグデータへの取組み

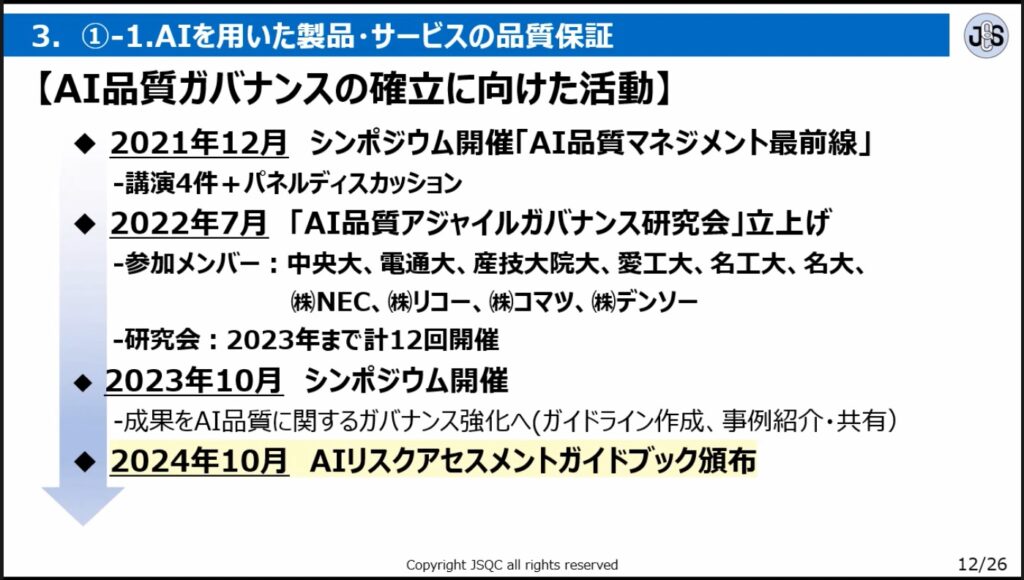

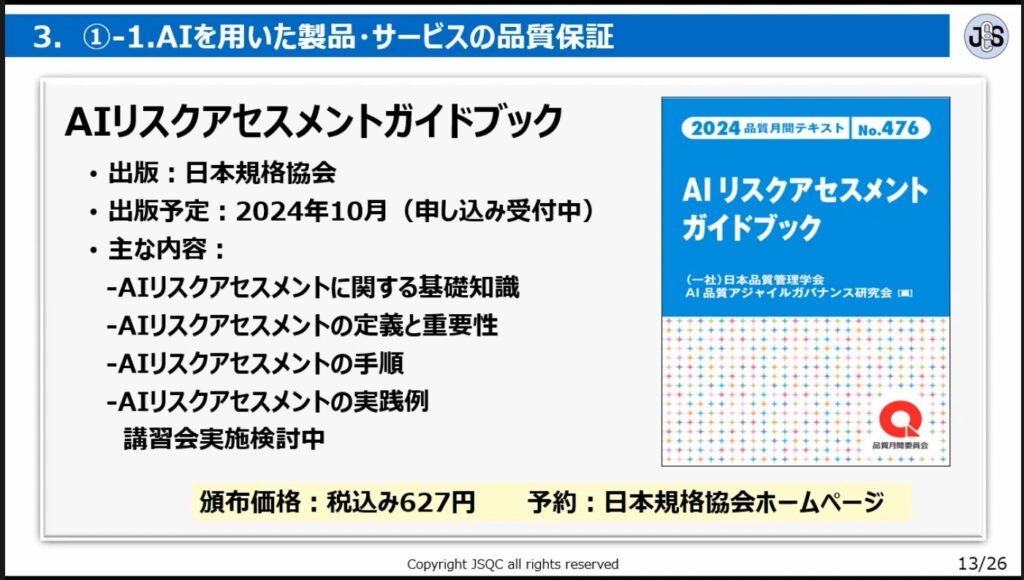

そこで学会としても、2021年ごろからAIを用いた製品・サービスの品質保証の研究に取り組みました。AIの示す情報の妥当性や倫理等を中心に産学でシンポジウムの開催や研究会を立ち上げて活動しました。また研究成果をガイドラインとして10月に発行しました。

工程内のビックデータ活用に向けても活動しました。最近は様々な製造工程にセンサーが取り付けられており、加工した瞬間に特性値をはじめとした多様なデータを収集しています。しかし、今まではデータの収集そのものが目的になっている側面があり、製品に問題が発生すると、人がデータを見に行ってたくさんの要因から怪しいものを探しており人的生産性の阻害要因になっていました。

そこで、ビッグデータを機械学習でデータを見える化して解析することで、どこが怪しいのかを導出することを目指すようになりました。そうすることで、対策の考案に集中できるようになり、人的生産性の向上につなげることができます。また手作業では不可能な量のデータを解析して仮説を立てて実証できます。

その一環として、DN7という解析ツールを学会のホームページで無償で公開しています。

▼以下のバナーからダウンロードできます。

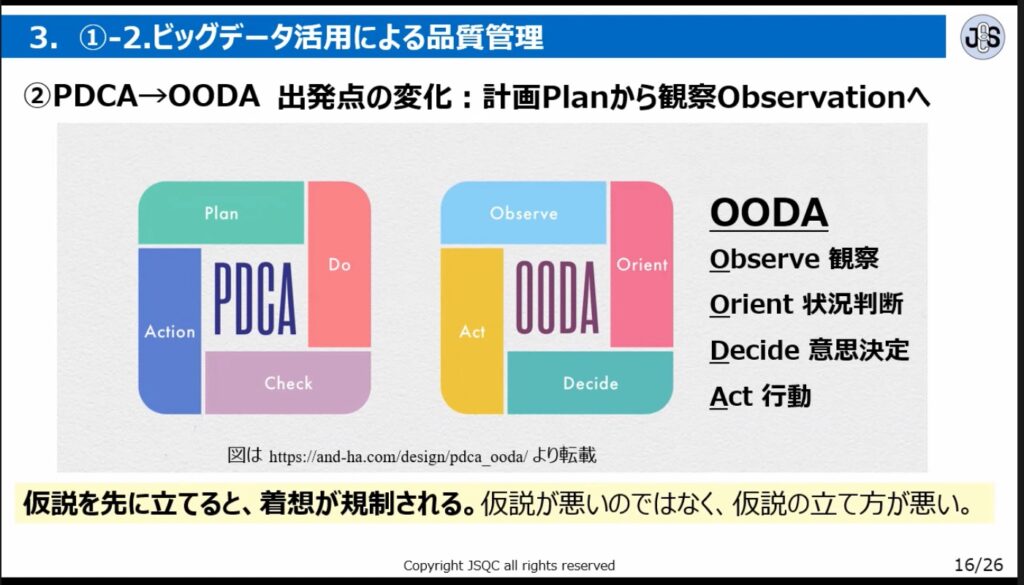

DN7を使うことで、PDCAと並列してOODA(ウーダ)ループを活用できるようになります。ビッグデータを上手に活用することで「観察」を強化することができます。いったん仮説を立ててしまうと、仮設を立てた時点で本当は正しかった要因を外して理屈をつくってしまって正しいストーリーが描けなくなりがちです。OODAをしっかり行ったうえでPDCAを回していくと仮説の立て方の失敗を減らすことができるでしょう。いわばデータ付きの現地現物ということです。

仮説を立てることは難しいことです。しかし、仮設を立てる前にまずはデータをしっかり見てどの要因が効いているか考える事であれば簡単にできると思います。データを見ることで、広い範囲をじっくり観察することができるようになります。スライドにある「用管窺天」とはパイプのような細い管を通じて天を見上げると広い天のごく一部しか見ることができないという意味です。

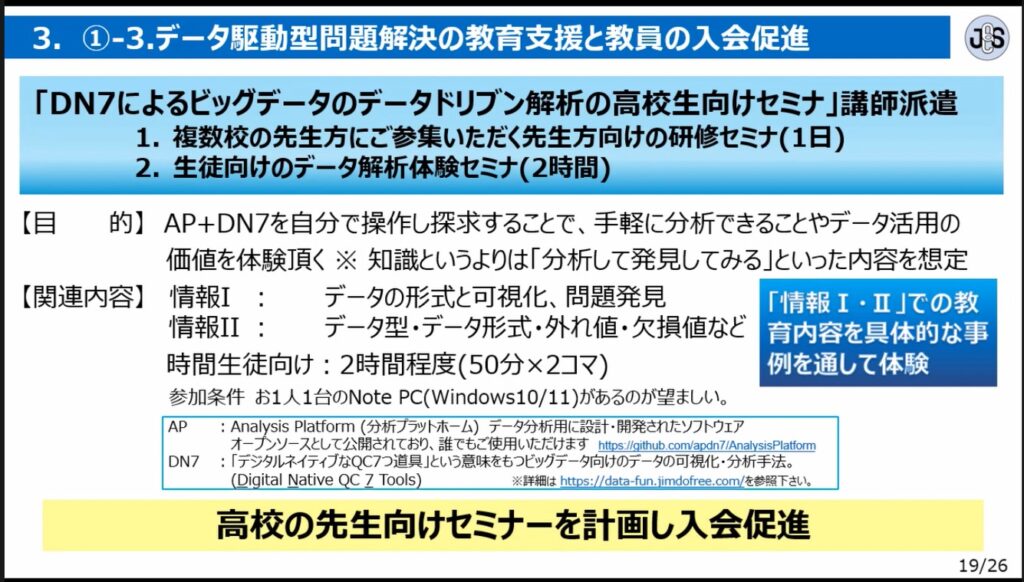

学校教育への取組み

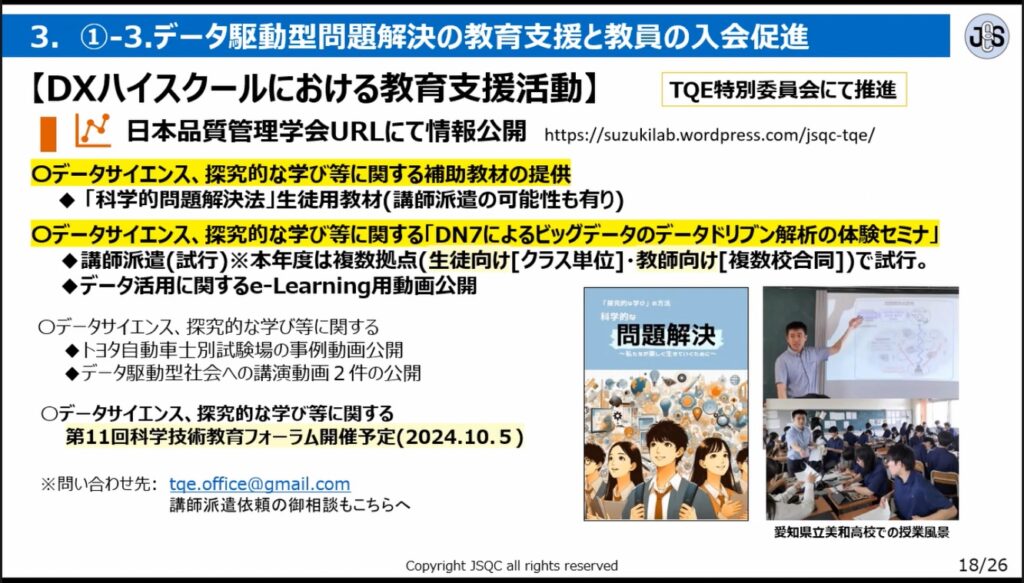

日本品質管理学会は、学校教育の支援もしています。高校向けに問題解決の教材を独自に作成し、愛知県と連携して高校で実際に授業で使用しました。

今後はDX向けの教育にも注力していきます。

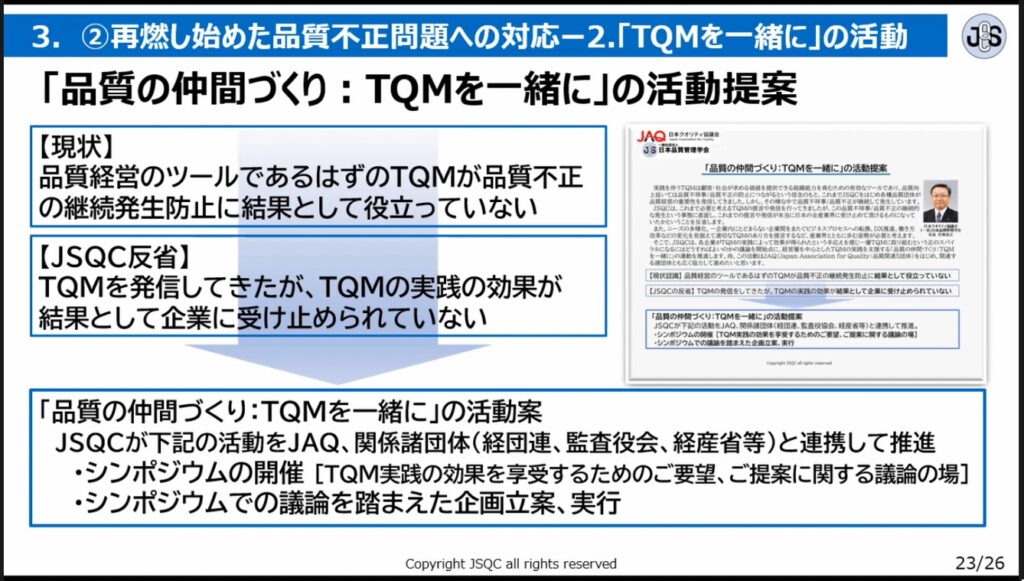

品質不正問題に対して品質関連5団体と連携して取り組みました

学会ではTQMを発信してきましたが、結果として品質不正問題が最近発生している現状があります。議論を重ねましたがTQMをしっかりやっていれば防げた問題もあったと考えました。そこで、品質5団体「JAQ」が連携して、まずは「品質の仲間づくり」から行い、TQMを仲間が正しく共有して活動していくことを始めました。

8月に早稲田大学でシンポジウムを行い、Webでも中継し、大勢の方にご参加いただきました。

トTQMは品質不正防止に活用でき競争力強化につながります。特に「全員参加」が大事だと考えています。たとえば企業で上司の目標について考えると、目標を達成するためには上司自身が努力することはもちろんですが、部下が目標をもって頑張って達成しなければ上司は目標を達成できません。つまり企業内で目標の連鎖が出来ていきます。このことを強く認識できていれば上司も部下も目標を共有でき「自分事」として捉えることができるのではないでしょうか。この関係がキチンとできていれば、上司が無意味に高い目標を強いて、達成できず品質不正に手を染めるようなことは起こらないのではないでしょうか。

講演後は会場からの質疑も活発に行われ、参加者間で理解を深めました。

募集中のイベント・行事のご紹介

品質管理学会では様々なテーマでイベント・行事を開催しております。

募集中のイベント・行事は下記からご確認ください。

[blogcard url=”https://jsqc.org/category/event/”]

投稿者プロフィール

最新の投稿

お知らせ2024年5月24日3月開催の事業所見学会レポート

お知らせ2024年5月24日3月開催の事業所見学会レポート お知らせ2025年7月21日事業所見学会レポート スウェーデンハウス 2005年1月開催

お知らせ2025年7月21日事業所見学会レポート スウェーデンハウス 2005年1月開催 お知らせ2024年2月20日1月開催のシンポジウムレポート

お知らせ2024年2月20日1月開催のシンポジウムレポート お知らせ2024年7月19日5月開催の研究発表会レポート

お知らせ2024年7月19日5月開催の研究発表会レポート